Das Wissen des Abendlandes

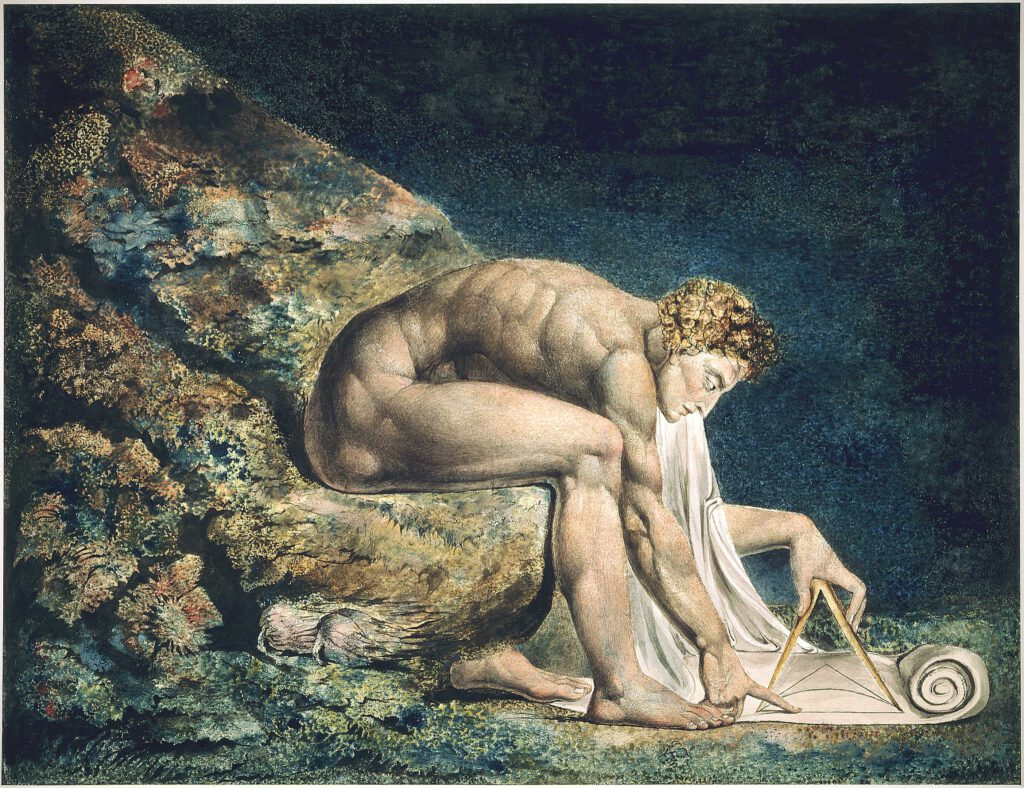

Seit einigen Jahren schmückt das Buch von Richard Tarnas mein Regal ungelesener Bücher. Auf dem Cover ist Isaac Newton in der Interpretation von William Blake: mit einem Kopf, der wie einer anderen Person abgeschnitten ist, und mit definierten Muskeln an den Körperstellen, wo Menschen rein biologisch keine Muskeln haben können.

Ich blättere immer wieder gern darin, traue mir aber das Lesen dieses knapp 600-seitigen Monolithen nicht zu. Die Grundlagen sind mir bekannt: aus den Seminaren über die antike Literatur und die Literatur der Moderne, aus Philosophie-Kursen und Kunstbüchern.

Unsere abendländliche Kultur wurde von einer Handvoll Namen geprägt, die jeder zumindest ein Mal in seinem Leben gehört hat:

- Homer (nicht der von Simpsons!)

- Planton

- Aristoteles

- Jesus

- Petrarka

- Kopernikus

- Kepler

- Galilei

- Bacon

- Descartes

- Kant

- Goethe

- Hegel

- Jung

- Nitzsche.

In dem zwanzigseitigen Register tauchen nur 15 Frauennamen auf. Eins davon ist der von Maria, der Mutter von Jesu. Die Chronologie der menschlichen Geschichte nach Tarnas besteht aus den Geburtsdaten diverser Denker sowie Erscheinungsjahren „bedeutender“ Werke. Sie startet im Jahre 2000 v.C. Der erste weibliche Name taucht da allerdings erst im Jahre 1792 auf. Das ist das Jahr, in dem das Werk von Mary Wollstonecraft „Die Verteidigung der Rechte der Frauen“ veröffentlicht wurde. Mary Wollstonecraft ist übringens die Mutter der „Frankenstein„-Shöpferin Mary Shelley, die eines der bekanntesten Schauerromans der englischen romantischen Literatur geschrieben hat. Und das an sich ist schon eine Schauergeschichte, die besagt, dass fast 4000 Jahre Frauen keine Rolle in der westlichen Kultur gespielt haben.

Die Unsichtbarkeit der Frauen heute in unterschiedlichen Lebensbereichen: am Arbeitsplatz, in der Medizin, in der Gestaltung von Gegenständen der alltäglichen Nutzung, wie sie Caroline Criado-Perez in „Unsichtbare Frauen“ ausführlich beschreibt, ist also nur die Folge gesellschaftlicher und kultureller Entwicklungen vorhergehender Jahrtausende.

Die erste uns bekannte Zurechtweisung einer Frau wird auch in einem der ersten literarischen Werke, die der Menschheit überlassen wurde, – „Odyssee“ von Homer. Das ist die Geschichte von Penelope, der Frau des Königs Odysseus, und ihrem Sohn Telemachos. Mary Beard in ihrem Buch „Frauen und Macht„beschreibt eine Szene, in der Telemachos seine Mutter zum Webstuhl schickt, weil die Rede „Sache der Männer“ ist. Während ich beim Lesen der „Odyssee“ diese Szene als Hinweis auf die Dauer der Odysseus Heimreise interpretiert habe, erklärt Mary Beard sie zur ersten öffentlich bekannten Szene der Verstummung von Frauen.

Neben diesem Motiv hat uns „Odyssee“ noch ein anderes verbreitetes literarisches Motiv überliefert – die Heldenreise. Und während die Geschichte der Männer in der Weltliteratur (der Männerliteratur) eine Geschichte voller Abenteuer und glänzender Errungenschaften ist, stellt die Geschichte der Frauen eine traurige Gegendarstellungdar: eine langweilige (aus der männlichen Perspektive) Existenz in einem geschlossen Raum, ohne Bewegung, ohne Abenteuer, ohne das Recht auf die eigene Stimme…